レザー製のネクタイピンの制作も行っております。

お名前や社名、記念日などいろいろな言葉文字を刻印することが可能です。

記念品として、プレゼント品として、

是非ご利用くださいませ。

色は、黒、水色、ヌメ革色

お値段は、数量によりますが、

一つ、3300円です。

記念品など数量がある程度必要な場合はご予算に応じて

ご提案させて頂きますので、お気軽にお問合せくださいませ。

レザー製のネクタイピンの制作も行っております。

お名前や社名、記念日などいろいろな言葉文字を刻印することが可能です。

記念品として、プレゼント品として、

是非ご利用くださいませ。

色は、黒、水色、ヌメ革色

お値段は、数量によりますが、

一つ、3300円です。

記念品など数量がある程度必要な場合はご予算に応じて

ご提案させて頂きますので、お気軽にお問合せくださいませ。

先日、三田市にある祥雲館高校の1年生対象とした、進路ガイダンス授業にて

地方創生という枠組みで今回の三田レザーの取り組みを生徒様にお伝えしてきました。

転勤族で、外にでたから見えた視点

地方の高齢化を伴う人口減少

地方の魅力の低下

これからの大切な価値観

などを、お話してきました。

彼らは1週間後に進路、理系文系を決める大事な時期で真剣に聞いてくれていました。

鋭い質問も頂き汗をかきながらの授業でしたが、

すこしでも、仕事として地域課題解決をする人たちが増えるといいなと思います。

amazonnからでもご購入いただけるようショップを開きました。

下記からご覧くださいませ。

アマゾンシあまぞん

姫路やたつの市は、世界でも有数の皮革産業が発展している地域で、鞣し工場も多数ございます。

ここに世界中の原皮が船で運ばれたり、一般の方が持ち込みをして原皮をレザーへと鞣す工程を

行います。

鞣す工程としては大きく分けて記載すると。

1,原皮から毛や余分な皮脂を取り除く

2.鞣す媒体液に浸して回転させれる。↑の動画です。

3.しなやかになるよう、回転させる工程を繰りかえす。

4.栄養を革にあたえる

5.表面コーティングや染色をする

流れとなります。

鞣す際に使用する媒体液が、植物性のタンニンか、金属製のクロムかにわかれます。

最近は、クロム鞣しが多いですね。仕上がりの質のばらつきが少なくていいそうです。

積み上げられているのがクロム鞣しを終えた皮です。

ウェットブルーといって、よく染める前の革をヌメ革といいまして、それが革の色だと言われているのですが、本来の革のもともとの色はこのように水色をしているんですね。僕も初めてみました。

綺麗な水色でこのままでも十分だとも思いましたが、これを少し色を混ぜて白っぽくし、そのあとに染料染めか顔料染めをして、ようやく加工に使えるレザーへとかわります。

レザーには、皮と革とい字があります。これは明確に使いわけされており、

原皮、つまりとさつされた時に皮膚をはぐのですが、その剥いだ皮膚を「皮」

とよび、それを鞣し加工をしてレザー製品へと加工できる状態にしたものを「革」と呼びます。

丸太産業様は、一般的には少量の革の作成販売を受けて頂けます。

最近ではジビエレザーの依頼が増えているようです。NHKでも特集されていたのを見た記憶があります。

1回は工場となり、2階は展示室となっており、色の指定や型押しのスタイルなど現物をみて

依頼もできるので、めちゃくちゃ便利!

そしてお洒落、、、、、、

こんな店を持ちたいなと思いました。

今回はNHKの取材があり、その撮影でお邪魔したのですが、たくさんの事を教えて頂き感謝です。

クリーニング業にも活かせる知識を得て大変勉強になりました。

やはり小ぶりなことは小ぶりだそうです。使える部位がすくないのでコストがあがるのではと懸念されていたのですが、

実際仕上がってきたのを見ると、キズやアザもすくなく小ぶりながらも使える部位がおおきく、質感もいいのでびっくりしたとのことでした。

生産農家さんが丁寧にブラッシングしているお陰だとお話頂きました。

そして、丸太産業さんも僕と同じ、なんでもチャレンジする精神の持ち主!

これから連携していいレザーを産みだしていけると確信しました!

レザーの洗濯方法

まず、レザーを洗えない要因、洗うことで起こりえるリスクですが、

・色落ち 色泣き

・型崩れ ちぢみ

が考えられます。

まずは洗うまえに、ふきんなどに水を含ませて皮革部分をふき取ります。目立たないところで。

そこで色が布巾に付着すると色泣きや色落ちする危険があります。

色落ちしたらまた染めるなどすれば問題ないのですが、

革×キャンパスなどの異素材で出来ているカバン。バレンシアガなどに多い組み合わせです。

水に濡れて革からキャンパスに色が移る色泣きが起こります。

それは要注意です。洗わない方がいいでしょう。

型崩れに関しては急速に乾燥すると縮みが起こります。

自然乾燥をさせます。

そして、乾かす際に、レザーローションやレザーオイルを革にいれてから乾燥させます。

また、カバンなどはタオルを中に詰めて型崩れしないようにします。

レザーの汚れの程度によって使い分けるのですが、基本的には酸性の洗剤を使用します。

レザーなどの動物性繊維はアルカリ性に弱く脆化(ぜいか)といって繊維が分解されてしまいます。

なので酸性洗剤を使用します。

家庭用のシャンプーとかは酸性が多いです。

また、よごれがあまりなく、においなどが気になるようでしたら、

リンス(油分が多い)をぬるま湯に溶かして、すすぎ洗いをする程度で充分です。

アークショップを出店致します。

参観費無料。

三田レザーでオリジナルキーホルダーを作ってもらいます!

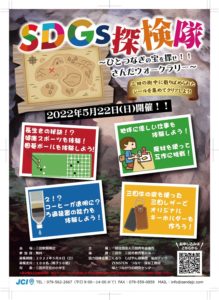

2015年に世界共通の目標として持続可能な開発目標(SDGs)が制定されました。日本においても行政・企業・学校教育の場でSDGsへの対策や教育が進んでおります。他方で、SDGsに対して表面的に取り組むSDGsウォッシュという言葉が存在するのも事実です。持続可能な明るい豊かなまちを目指す私たちは、名実一体の運動を推進する必要があります。

概要

・さんだのまちで謎解きウォークラリーを行います。

・さまざまな体験型ワークショップや謎解きでSDGs(まちを豊かにする世界で決めた目標)を学んでもらいます。

・全てをクリアして素敵なプレゼントをゲットしてもらいます。

ウォークラリーポイント 全部で7か所

①廃材を使って工作に挑戦! 深谷工務店(株)様

②竹でお箸つくり くるり様

③健康スポーツ体験 じばやん倶楽部様

④子ども食堂ってなに?

捨てられた食料ってどうなるの? つなぐ様

⑤コーヒーが透明に??

ろ過装置を体験しよう! (株)仙代テック様

⑥カードゲーム

話し合いや助け合いの大切さを学ぼう! 場とつながり研究センター様

⑦三田レザーでキーホルダー作り ZENSTEN

※SDGsとは

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

開催日時

2022年5月22日(日)

時間13時~17時 12時30分 受付開始

参加費 無料

場所 まちづくり協働センター6F 多目的ホール2/3

〒669-1528 三田市駅前町2番1号 三田駅前一番館 キッピーモール6F

募集人数 親子50組100名

街中を歩き回るイベントです。必ず保護者様同伴にてご参加をお願い致します。

お子様が二人以上のご参加でも保護者様は1名でも構いません。

参加ご希望の方は、各項目ご入力の上、ご応募いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

わずかな小雨は決行、荒天時は中止とさせていただきます。

当選落選通知につきましては5月9日頃に、ご記入頂きましたメールアドレスにご連絡させていただきますの

で宜しくお願い致します。

お問い合わせに関しましては、079−562−2667(平日9:00~14:00)までお願い致します。

※当イベントにおいて、子供たちの製作風景を撮影した動画を後日編集し、三田青年会議所ホームページ・

Facebook・Instagram・YouTubeにて配信させていただきます。ご理解・ご承諾いただける方のみ、ご応募下さ

いますよう宜しくお願い申し上げます。

革の染め方には、染料仕上げと顔料仕上げがあります。

もうすでに良くわかってることかと思いますが、

染料仕上げは革に染料を染み込ませて定着させたもの。

顔料仕上げは、革の表面に接着成分が含ませてくっつけたものとなります。

染料仕上げは、革の表面のシボやキズなどはそのまま残りますが、顔料仕上げはキズも隠せて

綺麗な仕上がりになります。一見するとな合皮と見分けつかない場合もあります。

顔料は染み込ませてないので、革の表面に色がついて、裏面には色がはいってません。

グレーか、薄い青色をしていることが多いです。

また、表面に傷がいって、しろっぽくなったら顔料仕上げです。

染料はしみこんでいるので、キズがついても中にしみこんだ色がでてくるだけです。

基本的に顔料仕上げのものは油分、乳液をいれても表面ではじかれるのでしなくてもいいです。

靴など肌にふれないものはワックスやロウで艶をだすことはありますが。

汚れがついても表面に付着しているだけが多くわりと簡単にとれます。

日常使いであれば、おおくは人の皮脂などの汚れがおおいので、

油脂をとるアルコール成分をつけて軽くこすると、くろずみなどは取れていきます。

ただし、強いアルコール成分ですと、顔料までとって色はげすることがありますので、

目立たないところでテストしてから行うといいでしょう。

動画公開します。

あと、クラウドファンディングを実施しました。

三田牛という名産をみんなで守ろうという意味で、購入というより支援という形でレザーをお渡しし、支援者様もこのプロジェクトの一員であるということにしたいからです。

私は、過去にSANDA スカイランタンプロジェクトで、三田市役所前で千個のスカイランタンを夜空へ放つというイベントで参加者を募るのにクラウドファンディングを実施しました。

今回しようしたのは、KIBIDANGOというサイト。手数料の安さが決めてでした。

https://kibidango.com/1936

いくつかクラウドファンディングを実施しているサイトはあるのですが、下記に昔調べた内容を記載します。2018年当時ですので、詳細は直接お確かめください。

Ⅰ WHAT’s クラウドファンディング

事業発案者がネット上にて不特定多数の方々から出資金を集め、事業を実施する行為

発案者⇔仲介業者⇔出資者の3者によるカネ・モノ・情報のやり取り。

プラットフォーム会社は、事業主が得た寄付金の手数料で収益を得るビジネスモデル

①種類

購入型 出資者はリターンを得る事ができる。

創業や新商品販売などに主に使用されている。

下記2つの調達制約条件のどちらかを選択。

ALL or Not 目標金額に未達成で全没

ALL in 目標関係なく集まった分を得る

(すでに実施する事が決まっている事業向き)

寄付型 出資者へのリターンはない。また出資金も小額から開始できる。

1口500円など。ただし、手紙などの返信が慣例となっている。

ボランティア、社会貢献事業に最も使われているツール。

災害復興など。

②手数料

購入型 5~22%プラス決済手数料 参考:日本青年会議所クラウドファンディング

寄付型 20%前後 手数料17%

③プロジェクト期間

クラウド仲介者への、タスク掲載申請し、通過後4~5週間にて、掲載ソース作りを経て掲載。

タスクの締め切り期間は、2~3ヶ月程度が適正のよう。

トータル3.5~4ヶ月 ただし、入金は翌々月になるなどのタイムラグがでるので、支払先への配慮が必要。

④準備物

・掲載ページの事業紹介文、写真データ、動画などなど

⑤広報活動

各SNSでの拡散が一番効果的。ただし支援者のターゲットを設定し効果的なツールの

検討が必要。

・購入型クラウドファンディング事業者の手数料

購入型クラウドファンディングでは、通常の手数料の他に、決済手数料も必要になるサービスもあります。

各クラウドファンディングサービスを検討する際には、決済手数料も考慮に入れましょう。

事業者名 手数料

moonshot(ムーンショット) 5% PJ成約率は75%と高い。成約後3日で振込み。

Kibidango【きびだんご】 10% PJ成約率80%

MotionGallery (モーションギャラリー) 10%

CAMPFIRE(キャンプファイヤー) 17% 国内最大のプラットフォーム。閲覧数は多い。

Readyfor(レディーフォー) 17% 社会貢献性の強いプロジェクトが多く見られる。広報活動にも積極的で、様々なメディアで取り上げられている実績

Makuake(マクアケ) 20%

A-port(エーポート) 20% 同社が有するメディア掲載の可能性もあるため、PR力が強いサービス

GREEN FUNDING(グリーンファンディング) 20%

ShootingStar (シューティングスター) 20%

COUNTDOWN(カウントダウン) 20% 海外にも目を向けた日英対応

ENjiNE(エンジン) 22.80% チケット購入型”家族の分やプレゼントとして購入することも可能

未来ショッピング 22.80%

・寄付型クラウドファンディング事業者の手数料

寄付型クラウドファンディングの手数料は、購入型クラウドファンディングと同様のモデルです。

事業者名 手数料

Readyfor Charity 17% 自治体や大学、認定NPO法人などさまざまな団体が活用

JAPANGIVING 15% 寄付型クラウドファンディングのプラットホームとしては国内最大規模

A-port寄付型 20%

Ⅲ KSF キーサクセスファクター

①共感・共鳴

「DEVELOP」フレームワーク

Diversity 多様性です。多様な人のあり方に寄り添ったコミュニケーションを心掛けてください。

Emotional 感情に訴え掛けるようなストーリーベースで語ることで、生活者の心を揺さぶるように

Visual 情報を伝えて拡散してもらうためには、視覚情報によって概念やイメージをスムーズに伝えること

Empathy 生活者の反応・共感を重要視すること、多くの人から共感を得ることができたら、その事実をPRなどで伝える

Link 社会とのつながり、社会背景と関連付けてPRする内容の意義を説明すること。そしてブランド愛やファン心理を尊重してコミュニケーションを取る

Loyalty

Originality 独自性です。「世界初」など、独自性を見つけてアピールする

Personalize ターゲットとする層に「自分に関係のあることだ」と受け止めてもらえるような情報を入れる

②魅力的なリターン

・セット金額のバリエーションを持つ。3000円、4000円、7000円など。

明確な支援者像を設定し、その方へ本当に魅力的なセットになっているか。

3000円、5000円、10000円、30000円が集まりやすい。

高額支援は企業まわり。

③初動が肝心

PJ開始日に多くの支援が集まっていれば、メディアや、サイト上位に表示されやすくなる。

また、魅力的であると感じてもらいやすい。

商品化は何とか目途がついたけど、販路をどうしたらいいのか。。。

今回の趣旨(地域おこし)を考えて、通常のショッピングサイトだけではなく、もっと違った経路で

ユーザー様に届いたらいいなと考えておりました。

そこで、一つ目にふるさと納税の返礼品に登録をしました。

簡単に申請できるのか不安でしたが、窓口の担当者の方に伺い、趣旨の説明、三田市のモノを利用しての

商品なので問題なく登録できるであろうとのことで、

申請書類1枚と宣材写真の提供をして、1週間程すると、三田市長からの許可がおりた書類がとどきました。

案外簡単に、ふるさと納税の返礼品に登録できるんだなと感じました。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28219/5205112

ふるさと納税の返礼品に登録して1か月ほどで最初のオーダーをいただき、その後ぽつぽつと

オーダーを頂くようになりました。

やはり年末調整のタイミングでは一気にオーダー頂き、全然しられていないブランドなのに

販売に至ることが出来てよかったです。

ふるさと納税で購入された後は、専用のシステムを使って顧客情報をもとに製品の発送を致します。

請求書の簡単にWEB上で発行できて誰でも簡単に受注管理ができます。

地域のものをサービス提供されている方は絶対に使うべきシステムです。

登録も簡単なのでおすすめです。

そして、返礼品が増えることでその地域の活性化につながるので、そういった方々が増えることを

期待ます。